Par : Abdellatif Nhaila

Dans les sociétés où l’homosexualité reste un sujet tabou, voire criminalisé, les questions liées à la communauté LGBTQ+ attirent une attention particulière. Le “Gay Marketing”, une stratégie qui consiste à intégrer des références explicites ou implicites à cette communauté dans des campagnes publicitaires ou des communications, suscite des débats intenses.

Derrière cette approche, les intentions diffèrent : certains y voient un engagement sincère, tandis que d’autres dénoncent une forme d’instrumentalisation. Le contexte culturel et social de ces sociétés ajoute une dimension supplémentaire de complexité.

L’impact d’une campagne liée à la communauté LGBTQ+ dans ces environnements est souvent amplifié par la controverse qu’elle suscite. Certaines marques ou figures publiques s’aventurent sur ce terrain, en jouant parfois sur des symboles ou des messages subtils. L’objectif principal, qu’il soit économique ou symbolique, semble être de capter l’attention d’un public de plus en plus sensible à ces thématiques.

Cependant, cet intérêt peut rapidement se heurter à des réactions hostiles. Les discussions qui en résultent, bien qu’intenses, ne se traduisent pas toujours par des évolutions positives pour les communautés concernées.

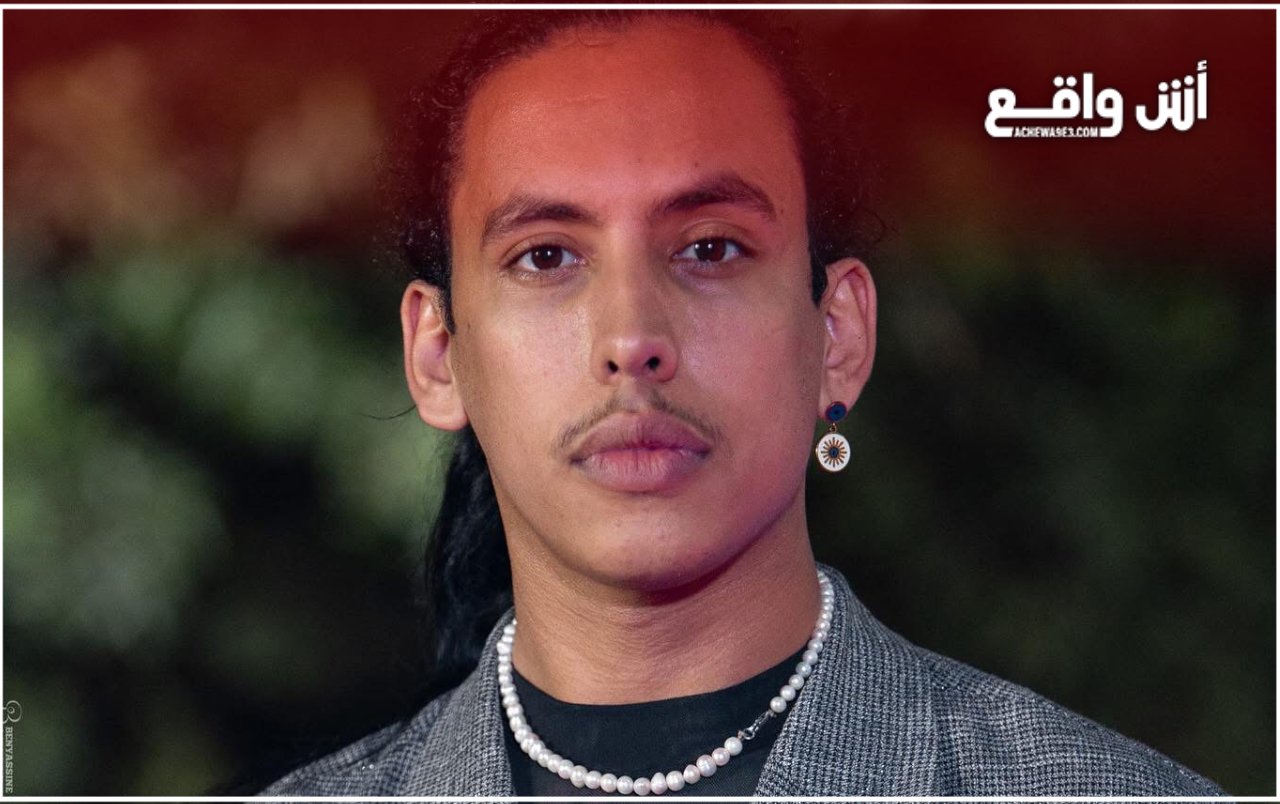

Un cas récent illustre bien cette dynamique. Une personnalité publique connue, sous le pseudonyme de “S.T.”, a suscité un vif débat après avoir annoncé un retour à son identité masculine, une décision dévoilée le même jour que le lancement de sa nouvelle activité commerciale. Ce timing a fait naître des interrogations sur la sincérité de cette annonce et sur la possibilité qu’elle ait été utilisée pour attirer l’attention et promouvoir un projet professionnel. L’impact de cet événement sur l’opinion publique a été immédiat, avec des réactions allant de l’indignation à l’admiration, tout en remettant en question l’éthique derrière de telles démarches.

Cette instrumentalisation perçue ou réelle des questions LGBTQ+ met en lumière un paradoxe dans ces sociétés conservatrices. D’un côté, le sujet génère une visibilité sans précédent et ouvre la porte à des discussions longtemps réprimées. De l’autre, il alimente des discours polarisants, voire haineux, qui perpétuent les stéréotypes et renforcent la marginalisation des communautés concernées. Ces campagnes, bien qu’efficaces sur le plan médiatique, risquent de reléguer les luttes sociales à l’arrière-plan.

Au-delà des campagnes publicitaires, la manière dont les marques et les figures publiques abordent ces questions pose une question plus large : peut-on réellement utiliser des causes sociales comme levier de communication sans prendre le risque de les vider de leur sens ?

L’intention derrière ces initiatives reste essentielle. Un engagement sincère, qui s’accompagne d’actions concrètes, peut faire la différence. En revanche, une approche strictement opportuniste peut renforcer une méfiance légitime vis-à-vis de ces démarches.

Finalement, le “Gay Marketing” dans les sociétés conservatrices reste une arme à double tranchant. Bien utilisé, il pourrait contribuer à normaliser la diversité et à initier des discussions constructives. Mais sans éthique et sans considération pour les impacts réels sur les communautés concernées, il risque de devenir un simple outil de profit, d